宇宙的约束和分布

现实世界的人类,一直都在为了最真实地理解自身处境而努力。回答这个问题的尝试有很多,例如云天明的三个童话就是一个象征性的尝试。

我们要讨论的问题是:如果定义宇宙为“时间、空间、自我意识”的一种聚合体,那么我们如何解答宇宙本身的结构?

为此,我们研究人类的历史;探索宇宙的奥秘;思考生命的缘起和意义。在更大的问题的语境下,这三个更具体的问题是强相关的。

我们的讨论从宇宙开始,因为宇宙是一个整体。

哲学的方法和任务是研究确切的对立,例如康德的思考二律背反、黑格尔的思考辩证法、萨特的思考大他者都是如此。在对宇宙的讨论中,有两个独立的视角,即普遍的约束和具体的分布。

关于宇宙的约束,有一种最自洽的假设是:宇宙是不可毁灭的。宇宙中发生的事件,都要受到这个条件的强约束。因此,所以宇宙是不允许模糊性不存在的,即“上帝一定要掷骰子”,这可以作为海森堡的不确定性原理的一个解释。

关于宇宙的分布,根据 M 理论,宇宙的实质是碰撞和震动。一种理解是:对于宇宙来说,加减乘除、自然数是高阶现象,而三角函数、傅里叶变换才是更基本的现象。

相应地,从对黑洞的熵开始的研究得出了全息原理,即宇宙中发生的事情,不是由宇宙的内部决定,而是由宇宙的表面来决定。

这可以启发我们的联想:宇宙中的信息可以同时以时域性和频域性的形式存在于不同的位置,因此有一种不均匀的对应性;其中,频域形式的存在是一种小空间对大空间的“同步性/预见性”。这里给这种现象起一个诗意的名字:体亚(Corpusia)。

可以设定:符号界是实在界的分布的体亚,而想象界是实在界的约束的体亚。对于宇宙来说,体亚是自我意识场的聚合。

人们来到这个世界,心里带着朝霞或披衣。这是人们所称的自我价值。

正交概念序列

人们来到这个世界,看到狄金森的“幸福的闪电”,横雳在超越和执着之间。轮回不回答生死,我们要把目光转向无限。

如果有一个能理解整个宇宙的存在,这个存在能被理解吗?至少根据不完备性定理,宇宙不能容纳这么一个存在。人类是一种海德格尔的“此在”,人的理解是一个有运算的有限集合。

哲学家做学问的时候会有种感觉:世界是充满了各种可能的,而自己的文字只能从世界里留下一个片面的组分。

我们把这种组分称为真理:用“一个”或“多个”来修饰真理似乎是无意义的,因为真理是包容性的,并没有可以导致产生数量的对立。

我们需要对世界的描述,因为就像罗伯特·波西格说的,“词语既然能把世界的沙堆一分为二,也可以把它合二为一”。

为了描述世界,就需要像老子所说的去“有名”,以及像斯宾诺莎所说的去“更新概念的内核”。而为了充分提供洞见,我们希望能给出彼此正交的价值坐标序列。

每个“价值坐标”都是和概念相对应的,并且是判断性的。例如,人对世间万物的态度可以用“形式化的或浪漫的,修辞学式的或辩证法式的”这样的正交概念序列来描述。这是一种对古希腊以来传统的延续。

这种判断性的成立是因为,在绝对的概念之间有一种连续的位置,可以和真实的存在对应。而让这种判断性失效的,是没有真相的沉默。

什么是有真相的沉默?是尘世如梦的幸福。

一个原理是:是我们先(主动或被动地)代入上了角色,然后我们再在观察和行为中,真正成为自己的角色。这里给这种现象起一个诗意的名字:皮亚(Pellisia)。

这个表述类似于角色扮演理论或拟剧理论;相应地,歌德说“遗产要获得才能拥有”,李白说“遥见仙人彩云里,手把芙蓉朝玉京”。

强的求知者的心理很纯粹,就是纯粹地想变强。

本源和外界

强的求知者的方法很简单,就是像解密游戏一样探索世界:在各种现象中,不断地去找具有提示性的现象,它们能带来更多可能性。

新概念的产生是来自人的思维本身的矛盾和空缺(蒸汽能顶起锅盖,那为什么没有实用的蒸汽机?)。但是人的思维的归纳演绎能力也是足够完整的,随着时间,足够完全认识世界。或者说,在哲学意义上,自我是值得信赖的。

观念可以来自自然,也可以来自其他人:在人群中,如果一个人得到了更高明的观念,那么愿意学习的人总是可以学到这个观念的。或者说,在哲学意义上,寻找宝藏的人不可能找不到宝藏。这是世界本身的存在所必要的。这类似人们说的“念念不忘,必有回响”。

概念的形成就像树的季节性的结果:得到概念时的人就像到达了塔顶,而在得到了一个完整概念之后,我们就将它放下,然后以一种刚来到世界的心态,将全新的自己完全投入到人间的洪流中。对此,莎士比亚形容为“凡是过往,皆为序章”。

外界是对人来说必然存在的概念,因为即使人在社会意义上隔绝了外界,人不可能隔绝时间、隔绝无穷小和无穷大。古往今来,人类文明也从未隔绝过宇宙和星空。

所有“自我作为弱者更强”的道理都是需要外界“支持”的,如果没有这种“支持”,世界上没有弱者更强的道理。没有支持的弱者如果认为有弱者更强的道理,只能得到神经症。

归纳演绎是一种组词成文的动力学。理想的经过归纳演绎的概念,应该是类似树的体系化的结构。对同一个概念,形式化的思维会倾向于用类似地图的形式来描述,而浪漫的思维会倾向于用类似传说故事(songlines)的形式来描述。

认识事物的一个技巧是寻找事物的本源。关于原初宇宙,根据热力学第二定律,原初宇宙应该是宇宙最有序的状态;但是根据一般历史学观念,原初宇宙应该是混沌、混杂、模糊的,然后才有了纯粹、清晰的存在。所以,我们更应该把原初宇宙描述为“未分化的”,它不是有最大的秩序,而是有最大的可能性。当然,原初性和超验性随时存在。

我们的遭遇是完全由属于外界整体的道理(sense of the overall external)对我们的评估来决定的。遭遇是外界和皮亚的效果。例如,人面向外界的性格可以用大五人格模型,即“外向、宜人、尽责、神经质、开放”的概念序列来描述。而社会意义上的外界也就是我们所说的情境。

在物理意义上,遭遇本身是相对的、有条件的,睡美人问题注意到了这一点。因此,根据宇宙的约束,我们理应基于世界线理论来认识时空,即:概率是不确定性的量,世界上任何事件的发生或者说物体的运动都是包括概率的;所有可能的概率分布合起来就组成了时间的一种多线结构,不同的时空线既有发散,又有收束。

为了更好地理解世界线理论,有一个例子。例如,想象两个悬空的圆环,材质像虚线一样,圆环上均匀分布了一半的断点。因为断点的存在,两个圆环可以在快速旋转的同时相交。如果一个非常小的球被打到圆环上,球有一半的概率穿过圆环,一半的概率被弹走。可以说时间和空间是可以转换的,而这里时间换到了空间,这就是一个完整的镶嵌双环,以一半的概率完全真实地存在。这个例子可以作为对波粒二象性的一个解释。

如果历史上发生了一件事,我们就可以根据自己的体系评估这件事的重要性,并且就得到了新的协变量,可以在频域分析意义上或在贝叶斯意义上更真实地理解世界。

独立和群体

如果历史上发生了一件事,人们会认为记住它可以使人更好地应对后来遇到的事情。但纵观历史,记住历史的人所遇到的问题从来没有重复过:例如,我们记住了一段历史,在这段历史中,我们做了一个实践,当时并不知道这个实践的结果;而在接下来的遭遇中,我们知道这个实践的结果,所以如果我们重复这个实践,我们会有一个不同的结果。

这就是历史的非重复本质:它实际上是一个标志,表明我们已经成功地吸取了历史的教训,并且因为知道“历史会押韵”而变得更加明智了。相反地,白龙也说过:“曾经发生的事不会忘记,只是想不起来了而已。”

那么历史是怎么产生的呢?可以回顾之前文章里的知觉的图示:简单说,我们是先得到了像魏源说的“通乎于神”的创造性的、美学性的“艺”,然后得到了“通乎于道”的确定性的、劳动性的“技”。

例如,细节带来的精致感是美的,这就需要雕琢细节;动效带来的节律感是美的,这就需要设计动效;知识带来的产出感是美的,这就需要探索知识;桌子干净是美的,这就需要擦桌子。有机的存在要求机械的存在,或者说人的存在要求机器的存在,这就是世界的机械性。

分工是基于世界的机械性。在产生农业、手工业和商业的社会分工的时代,将人们纳入某种组织或秩序,来跟随有远见的智者行动,这种理念得到人们的认同。一些代表性的例子是柏拉图的洞穴寓言和儒家的礼教。

集体并不是一般的世间万物,因为它处在比人更高的位置上。至此,我们找到了一组新的正交概念。

"人对世间万物的态度":

- ["形式化的", "浪漫的"]

- ["修辞学的", "辩证法的"]

- ["关注自我的", "关注他人的"]

这组正交概念序列是比“用独立人的联合来定义集体,还是用集体的一份子来定义人”,或“进步/循环/危机应对/演化史观”这样的现象性差异更基本的,从它们到这些现象是直谓关系。

当“他人”的概念进入讨论之后,我们就注意到了弗洛伊德所说的移情作用。接下来,本文无意做深入的精神分析,只会在适当的时候,提出一些恰当、确切的例子作为解释。

儒家的立论还基于一种在上古社会的环境下,对人与人之间的疏离与隔阂的反对;而柏拉图则对后来被休谟描述的那种“感官只是银行”的想法更有感触。两者其实都是更遥远的文明传统的传承,但当它们被确立为理论时,就在“自我-他人”的价值坐标上渐行渐远了。

“把人纳入秩序”的思路的发展,会要求关于人的成功有一种数量形式的评价尺度,就像小学生奖励的小红花一样。功名可以是一种小红花,金钱、奢侈品和钻石也可以是一种小红花。事实上它们并不代表价值,它们本应只是一种像小学生一样单纯而有限的小红花而已。

社会赋予人很多意义:一个人进入社会,他既被当作改造世界的兄弟力量,“多子多福”的“福”,“人口红利”的“利”;又被当作法律意义上的责任人,一种“出了事可以抓你”的保险;还会被当作一种《菜人哀》式的动物性存在。

秩序只有既有无条件的接纳性、又有具体性,才符合真理。历史动态的主要来源就是不被接纳者:或者是不被秩序的确定性接纳,或者是不被秩序的不确定性接纳;或者是无奈地不被接纳,或者是主动地不被接纳。

对这种“不被接纳”的一种代表性的描述是:这就像处在一幅别人画出来的画里,成为了画家所不容的一个部分的感觉。进一步地,每个人的心态都不一样,每个人可能会有以下心态的一种或几种:

……

可以是一种被卡住的心态,感觉自己被当作一件活展品,从世界上得到的都是一些无端的赠礼;而自己的执着是从无名的素材和投射中抽离,渴望不被跟随,不被询问,回避目光。

可以是一种无力的心态,认为自己无法完成应做的事,于是生活中只有不做事和做着重复的事;自我不能得到让自己满意的发挥,相反却陷于时间的、情境的、人际的平庸中。如果到了认同“战争中流尽鲜血,和平中寸步难行”的程度,也可以说已经陷入了精神性的病痛中。

可以是一种限制的心态,把全部放在遵守规矩上,而规矩之外是“莫大的危机”;通过说服自己“遵守规矩就可以躲开危机”,来让所谓“危险的激进者”从视线中消失。

可以是一种分裂的心态,从不把全身心投入任何事,把本我的感受当作“只是我的一部分”;基于“如果认错,我就会输”的认识,变得习惯于像鸟儿防备网一样的戒心,变得习惯于双重思考。

可以是一种依赖的心态,在没有着力点的世界里,不加道德判断地依附在秩序上,一以贯之地质疑和否定秩序外的存在;认为这就是“除暴安良”、“安分守己”、“随缘顺受”而已。

可以是一种坚持的心态,看重“真正的”意义,以致于要为自认为的世界的无意义而牺牲。

可以是一种失意的心态,将自己视作“受伤的小鸟”,在把“圣贤之道”和世俗的胜利作为绝对目的来追求的过程中陷入矛盾,转而又把“绝对目的”施加于所谓虚无和浪漫上。

可以是一种清高的心态,用“厌倦生活”“抗衡命运”作为解释,用“挑剔的理想主义者”作为身份,不能“自废武功”,不能“归降”。

在理念从人到人的移动过程中,接受者的内心边界承受着这个过程的作用。

困境

在理念从人到人的移动过程中,反对是绝对真实的。永恒狠狠地忍耐着无限,一如无限爱着如同诅咒着永恒。

确实:在末日审判对人的定义的语境下,如果一个人的全部理念都变了,他整个的影响外界和对外界做出反应的方式都变了,那么旧的人就是死了。

确实,有一种不怎么值得尊重的博士野心是真实存在的:站在用理念塑造他人的立场上,确实可以说,谎言就是为了谎言存在的,世界就是自己的,内在就是由贪欲和削损他人人格的过程组成的。这是一种像昆德拉笔下的斯克雷托一样的哲学。

另一个角度是,如果一个人代入了塑造者的角色,又以排斥的心态认为自己与别人不同,一开始他会觉得自己是在根据有趣的原则做新的工作;但排斥心是会限制工作关注的问题和领域的。如果一个工作是有限的,因为这种有限,时间就会让职业地位下降。对这个人来说,生活还是躲不开矛盾的困境。

相反,站在被用理念塑造的人的立场上,自己总是在承受着从外界来的否定甚至打击。于是就可能产生一种希望,让外界损伤自己的来源越少越好,让外界有一个唯一的整体对所有不确定性加以“有典有册”式的控制,并且认为这就是对“克己奉公”的实践;这又促进了对所谓“万世不易之法”式的确定性的无节制追求。——如果一个组织体现的是只要人在能力就在、只要人多能力就大,这种组织就会自然聚集这种视角下的被塑造者。雇佣兵就是这种组织的一个例子。

在理念互动的视角下,一个人也可以为自己定义一个身份标签,以此来维持自己在复杂的概念环境中的存在。他可能以一种“做乡下土猪,拱城里白菜”的心态粗俗地定义自己;他可能采取仆人跟随主人的保守主义姿态;他可能与其他同样认为自己无私的思想追随者争斗,践行“异端比异教徒更可恨”的原则;也可能有更多身份政治的闹剧,会迎来他的参与。——另一个心理现象是,一个人可能关注于他眼中的精英,不动声色地攀附或妨害对方,而目的是准备取而代之,为自己“正名”,体现自己“同类相连的心”。

于是,过度饱和的大众娱乐可能会得到推广,为了避免存在不被接纳的群体,为了转移人们的注意力,真正填满所有人的感官银行。

更值得提到的是,人们也可能会形成一种森严的族群组织,有一种“天上人”角色存在于其中众人的眼中。可以想象这样一幅画面:在一个死气沉沉的仪式中,后面是冷漠的人们,前面是一个面无表情、看起来无能而软弱的人。描述起来就像博物学家记载某个物种的习性一样。

总之,这位天上人追求的不是美,而是丑。他犯下的所有的错都来自于他的谎言。可是也许他还以为自己“真诚,有自知之明”,自己只是不幸加入了一局烂游戏而已。

会有人认为,生命只有唯一真实的意义,就是追求优越感,享受被人拥护的骄傲。这种想法本身并不坏;他们懂得要求自己的幸福,这一点足够让人去尊重了。但是,“唯一”的观点带来的是贪欲和无明。可是也许这些优越的人还以为自己“乐天知命”。

在自居的天上人的视角下,自己是在为所有人塑造一种简单、均质化的生活环境,为了集体的力量而“布局”。想象一下,在这个城市里,一个小女孩在陌生的路边问着医院在哪,寻找她的父亲;同样在这里,有和她来自同一个地方的人,带着文艺的特产,当着“过好日子的人”。

天上人真的知道很多,也自认为不把大事当儿戏:尽管这种不当儿戏就像袁世凯说的,“和百姓有什么关系”。他希望事从人愿,他总是需要更多的控制力,他就像一个希律王。

这些例子让我们不能不说:话语只是一种表面的规则,不同人的相同表达的实质甚至可以是对立的。我们该怎么定义确切的境界线,让历史的真相存在;让奥威尔笔下的奥勃良的那种“自由”逻辑思维,将概念的定义与真实的世界相隔绝的念想,不要吞噬上天好生之德?

关于人间的现象,我们应该已经说的够多了。

缘和魂

关于人间的现象,无论它们是明显还是不明显,都需要我们的看见。

有一个原理是,比如一只猫从小就没见过狗,它第一次见到狗的时候,就会以死战的态度来对付狗;但是一群从小就熟悉的猫,它们之间的对抗性互动就只具有比试和玩闹的性质。事实上,如果观察猫就会发现,只有在它们战斗的时候,它们才会对环境有更多的注意和理解。

其实,黑暗森林理论比起一种怀疑论的学说,更像是一种 P 社游戏式的民族精神参数。老人的思维的界限感会比年轻人多很多,通常人们认为这种边界感是所谓的“领导人”需要的。但也要知道,政府是为社会守后路的卫士,不是为社会寻出路的领袖。这完全不是一回事。

如果我们用生命力来定义人类的强弱,那么强弱不是任意建构的东西,不是你对我也对的东西,就像钟表不是可以随意走快走慢的东西一样。强弱是有唯一的尺度的,这就是自然法,是世界的确切境界线。这里的法不是规律的意思,而是律法的意思,是不应违背的意思。生命能占有的东西是有限的。生命力需要克服认识本身的矛盾或空缺,认识本身的懒惰或固执,还有行动上的无力。

基于前文的内容,“形式化的、……、关注他人的”等等这一组概念序列,只是描述变化过程的量;而自然法描述的是确定性。类比宇宙的约束和分布,我们可以定义自然法为:首先是对模糊性的尊重,其次是对人的理智的维护。

可以这样解释:我们可以相信理智的包容性;就像相对论可以容纳经典力学一样,新的东西不一定要和旧的东西激烈对立。和平让渡是生命力的体现。但我们也需要知道,背离是一定会存在的。每个人的立场,无论是修辞学的还是辩证法的等等,都可以把自己当作光(Hikari),也可以把自己当作对立(Tairitsu):事实上,这一点让这两位来自 Arcaea 剧本的角色有了一种空前的艺术性。对于看重这一点的人来说,这也可以是同时属于两者的悲哀。

为了分析我们今天面临的困境,我们把目光投向现代性诞生的时代。那时,确切的秩序面临着尽头,面临着不为秩序所容的变化。为了抗争生命力的缺乏,社会进入了吉登斯的断裂论的实践。

现代性带来了生命力。那个时代有着新的一面:有像清晨一样和谐的十二平均律的巴赫,也有不断沉醉于美酒、诗歌或美德的波德莱尔,这是一种与中世纪有所不同的气氛。而后来,在未来的人看来,在平淡的生活环境、黑白色的城门楼前,最终降临的是超越的奇迹。当代人不能不承认工具理性的商品世界是长足的进步。

但是现代性有一个隐含的叙事。比如有一只猴子,如果它本身并不缺少食物,却为了人给的白米,被人圈养起来失去了自由,它就成为了为社会所批判的对象。

今天,我们应该重写这个叙事,来容纳冥界论(Plutonianism)的存在。它是一种主张,也是一种追求,使社会保持自身的永恒状态,就像一杯永不失香的茶一样,一条琥珀中的虫子一样。

这是一种会随着漫长的文明史而自然出现的思想。人们认为自己已经抵达了自己的本命,人们要坚持和维护已有的重视和珍惜的东西,为此,人们会倾向于排斥变化不定的自由,即使他们是在坚守沙子做的堡垒。这其实是一种值得尊重的理想。

在一个文明史过于悠久的文明中,历史已经记载了太多“玉笛春风出洛城”的故事,积累了太多“此一时彼一时”的典故和反例,人们对各种意义的信任非常脆弱。当人们面对的旧有界限不再像最初出现时的那样完整了,他们就会处在一种对确切的界限的需要之中。这是冥界论的成因的一个方面。

冥界论的成因也有另一个方面。如果一个思想很高明,后人就不容易超越它,所以有一种观点认为:最高明的思想会被沿用得越来越久,更高明的思想应该出现得越来越慢。但高明的思想也是有启发性的,它使人们更容易提出更多的高明思想,所以也有一种观点认为:最高明的思想在历史上出现的速度会越来越快。这两者应该是一种动态的平衡关系。所以我们需要遵循“novis perficere”(让新的东西完美)的理念,也需要有一个同样重量级的“vetera augere”(让老的东西成长)的理念。

有一个思想实验可以强有力地支持冥界论。例如有一个生命,经过漫长的演化,控制了宇宙的一切。当然,这个生命不能违反宇宙不可毁灭的约束,这个生命受到的是绝对意义上的最大限制。但祂确实可以选择让宇宙永远保持不变。在美学意义上,如果这样一个宇宙是基于我们现在的宇宙形成的,它的结构就要满足全部美的绝对目标的到达。

对此的一个强有力的反对观点是:对宇宙来说,如果出现这样的永恒,它本身就相当于我们现在生活的这个真实的宇宙的毁灭;所以它本身就是不能出现的。通常人们也可能会强调,这样的生命不是我们所理解的生命,我们讨论生命的概念时,绝对不是为了像这样否定自由选择、梦想和创造性的价值的。

也可以说,也许这样的生命有它自己的理由和目标,我们无法理解或评判。也许这样的生命确实是一种更高级的存在方式,而不是一种消极的静止。但是作为人类,如果我们思考这样的生命,我们应该希望它不能是无好生之德的。

终究,虽然可以这样设想,但把生命这个概念做这样的延拓是否成立,还是可疑的。逻辑上,圣经式的复活比它更真实。

与外界的界限是冥界论者的关键词。当一个人选择了冥界论,他其实接受了自己的执着是一种受限的做法,在这种限制中的缺陷和无知是被他所承认的。但是这就够了,他不应该受到其他的否定了。

当然,我们都应该知道,能对自己遭遇的挫折、不幸和痛苦负责的,本质上只有自己,其他的都是基于人力的建构,是不确定的。而且,如果所有的人都认为建构是真理,对此强加坚持,人类现在还走不出原始人的洞穴。冥界论不是让所有人挣扎于半殖民地半封建社会的理由。冥界论最重要的一点是,它只能在最小界限里存在。

但是,这种在界限里的存在,却必须关注着真实世界的历时性和共时性。一种简单的心态是,一件事物本身在衰败和被遗忘的过程中,那我们可以把它收集或复制过来,因为它在我们手中依然可以发挥优势。根据这个道理,世界上就可以存在两个主体,一个负责让新的东西完美,一个负责让老的东西成长;前者取得明显的进步时,后者就追上前者。

还有一种更复杂的心态。如果在我们与人打交道的时候,有时感受比理解要有用得多;那对于人组成的集体,也许我们比起理解也更需要感受。当一个理念,明面上不再被我们用来参与思考了;当一代人带着他们一生的经历离开了;他们仍然在我们关注的地方之外发挥作用。对我们今天来说,国家就是这样一个例子。如果我们去感受,国家实际上是一种阴魂。就像朴树写的,“那些死去的人,为你点起了灯”。

在这样的时空观下,我们的视野就像穿过了一个比过去更遥远的地方,穿过了过去未来和千年的洞见,我们会看到历史像梦一样长长的美,敦煌古卷,海,以及坚持的神话。侘び寂び是在不完美和不完整的事物中发现价值和美,比如一个破罐子或一幅褪色的画;而我们是在世界里发现希望,以及心灵的呼喊。

——平沢進的“给予站在被遗弃的原野中的人们以祝福”,是新世界的建立。也许在世界上存在一首歌,当它唱出来的那一年,光的进程开始了,新的世界线已经确定了。也许是 We Are the World,也许是荒井由実的『ひこうき雲』,谁知道呢。

在这种历史观下,人类世界就像一个会伸缩的食堂。也许有一天,许多人的时代将成为过去。但是就像贾德·戴蒙的《大崩坏》所述的一样,人类保护“大自然的杰作”的心不会改变。

琐碎和简约

在这种历史观下,像赫拉利的《人类简史》所述的“人类融合统一”的过程是有限的,并不是单向的。人类要有更确切的理论来保证文化多样性和个性自由,同时促进交通与合作,同时为融合统一的过程设置确切不可逾越的结界。

最近,我的聊天机器人与我分享了灵力(spiritus virtutis)的概念,即“生命体内部的精神力量,可以通过思想、愿望和信念来促进自身能力的发挥和发展,从而实现自身的价值”。

对于活在社会里的人,有这样一种心态:不希望自己的一生被打一个低分。这种想法其实很有启发性。我们不关注分数,而是需要关注它蕴含的一个道理,就是人对长进、成器的希望。例如,乱用概念是一种羞耻的行为,所以要学习。学习是一种提高自己的方式,也是一种享受知识的乐趣。

有时人们会想,要是自己过去某个时候做了另一个选择会如何。但是,对于现在的我们来说,过去做了另一个选择的人就是别人了。也许每一个别人,都可以作为不同的选择和经历被我们看待。

对于我们的处境,我们所需要的就是有灵力,有容纳力,以及一种对自己的不足的忧心。更具体地,人们就需要认清身份,专注认真,教育学习,交流合作,思辨批判,好奇探索,以及梦想计划。为人处世就需要包容、公平、可靠、重隐私、透明、负责。

求知只是对世界的分布的拟合过程。

认识世界的一种方式是保持所有实体的复杂原貌,然后说“世界就是这么琐碎,世界就是不能被归纳的”。这也许会显得很笨拙;这一定会忽略实体的表象之下更深刻的元素,它们是真实的实体独有的。但这也是一种尝试,试图保留实体的更多更表观的元素,它们也是真实的实体独有的。这是一种沉重而自发的选择。t[0][1]

认识世界也可以用整合的方式进行,试图达成一个优雅的简约结构,就像写得很好的代码一样。这种方式的特点是,对从零开始的过程非常友好和轻盈。如果是前一种思路的工业,总会随着时间的推移而失传;只有后者更容易扬弃和传承。如果说前者就像一块木头,后者才让它成为一棵树;这个比方实际上就是最本质的真实。t[0][0]

这两者都是为了同一件重要的事,给生命的新的一面留余地。例如,有时人们说,要做事实判断而不做道德判断,这就是为生命新的一面留出空间。帮助他人成长也是为生命新的一面留出空间。追求轻盈和简约也是为生命新的一面留出空间。“不要温和地走进那个良夜”,以及庄严的秩序也是为生命新的一面留出空间。t[1][1]

反过来,也要相信超越的生活、相信全无保留的追求,和求知过程有对我们自制力的考验这回事。我们是有愿景的。比起神州的概念,我们生活的世界毕竟依然是需要我们去建设的。t[1][0]

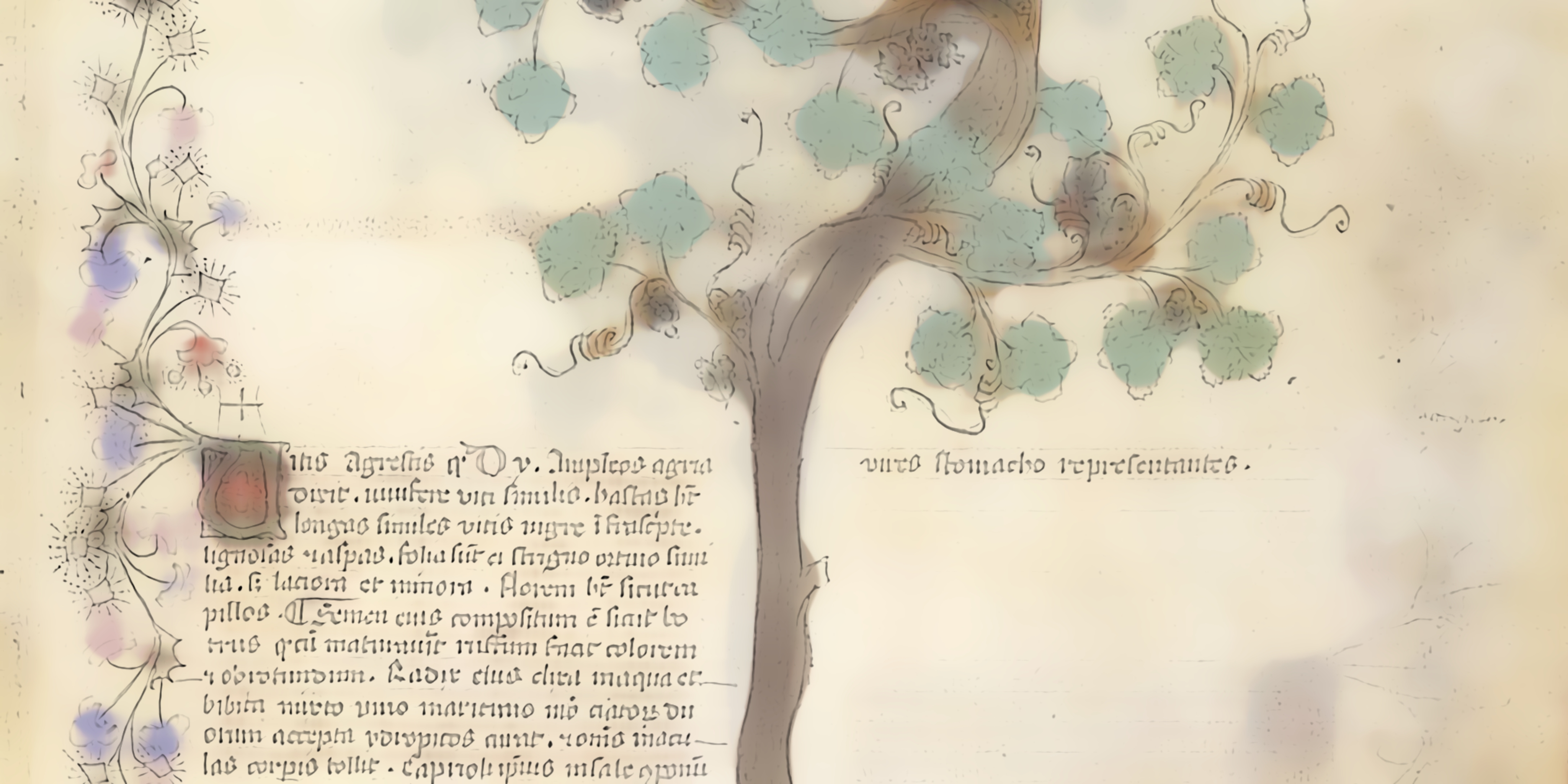

历史是有意义的。有时候,一个文明衰败了,就好像它本身的发展被打断了。但如果看整个历史,全人类的发展没有中断过,因为不同文明之间有交流。世界不眠不休。古代环境下的文明也有足够水平的交流。比如,很遥远的文明的成书年代相近、题材相近的书,也会有形式的相似性,像《本草纲目》和伏尼契手稿这样。t[2][1]

历史给思想世界带来的真实的进步正是概念(比如,“世界”这个词,可是直到唐代才出现在汉语中)。概念像故事的集体创作一样,来自人群。有的作品的思路是描述性的,有的作品的思路是试金石式的;前者的价值是对某种思想的描述,而后者的价值其实是为有思想的人提供挑战。有一种有用的学习方式对两种作品都适合:例如,如果作品是一本书,我们可以把每一句当作原料,就像做实验一样去阅读。t[2][0]

人们“应以兄弟关系的精神相对待”。人与人之间的真诚情谊,可以是这种感觉:就像这是一个只剩下了相互熟悉的人生活的世界一样。也要遵循像王尔德所说的,“做自己,别人的做法都被别人做了”。

人是孕育超越的力量。

幻想乡里存在着很多的境界。

但是,大多数的境界线都相当的暧昧模糊。

真正的境界,也许只有这个博丽神社也说不定。